【子供がいる場合の離婚】子供への影響、離婚前と離婚後にすべきこと

離婚を考えているとき、何よりも気がかりなのは子供のことです。

どれだけ配偶者に愛想が尽きていたとしても、子供のために離婚を選択しない人も少なくありません。

カケコムが行ったアンケート「あなたが離婚を迷った理由は?」でも、回答者の50%が「子どもへの影響を考えたため」と回答しました。

また、「離婚を後悔したことがある」と回答した人に「どのようなことで後悔しましたか?」という質問をしたところ、「子どもに寂しい思いをさせた」という回答が最も多くなりました。

参考:カケコム「あなたは離婚を決断する際、どれくらい悩みましたか?」(2020)

このように、子供がいる場合の離婚では、子供の精神面を重視しながら進めていくことが大切です。

他にも、後悔の理由には「子どもと離れてしまった」という回答も見られました。

子供について慎重に考えて離婚を進めていかないと、子供に寂しい思いをさせてしまうだけでなく、あなたや夫婦にとっても寂しさや後悔の残る離婚となってしまうのです。

この記事では、子供がいる場合の離婚に向けて、「子供に離婚がどのような影響を与えるのか」「離婚前にどのようなことを考慮すべきなのか」「離婚が決定した後の子供に関する手続き」について順にご紹介します。

目次

子供に離婚が与えうる影響と、その対策

まずは、離婚が子供にどのような影響を与えうるのかについて知り、本当に離婚を選択すべきかの最終判断をしましょう。

また、様々な対策をご紹介しますので、離婚を選択した場合、子供にとってどのような接し方・過ごし方が最適か、その後の生活を想像しながらお読みください。

寂しい思いをする

少なからず、子供には離婚によって寂しい思いをさせてしまいます。

特に、3歳頃~小学生にとって親と離れることは寂しいことですし、中学生頃からの思春期に家庭環境が複雑になることは、寂しさだけでなくストレスを与えることになります。

反対に、まだ親をハッキリと認識できないくらい小さいうちや、離婚に理解を示せるくらいの年頃であれば、育児体制に問題がなければ離婚をしても大丈夫だと言えるでしょう。

理解が得られるような年齢である場合、何も言わずに離婚してしまうのではなく、離婚前に相談したり、打ち明けたり、子供の意見を取り入れることも考えてみましょう。

また、離婚後は離れた親と過ごす時間が少なくなり、子どもが寂しい思いをしてしまうかもしれません。このような場合、祖父母や兄弟、その他の親族などと過ごす時間を増やすことで精神面のフォローができそうかを考えてみましょう。

生活水準が下がる

結果的に片親となるため、生活水準が下がってしまうことも考えられます。

特に、シングルマザーになるという場合には、金銭的な部分の不安が大きいですよね。

養育費を毎月きちんと受け取ることができればいいのですが、中にはスムーズにいかない場合もあるかと思います。

よって、子供へのストレスが少ない環境を選択しましょう。

また、国の手当や支援についても調べておきましょう。

児童手当を始めとして、住宅手当や生活保護など様々なサポートが存在します。

詳細には、住んでいる市区町村によって制度や条件が変わるため、お住まいの地域で確認してみてください。

引っ越しや転校により友人を失う

離婚による引っ越しや転校で、今まで築き上げてきた人間関係が1からになってしまうことになります。

まだ小学生などであれば新しい友人も作りやすいですが、思春期に差し掛かるとなかなか難しいこともあり、家庭で孤独を感じている子供が家庭外でも孤独を感じるとなると、精神的な負担も大きくなるため心配です。

また、離婚による寂しさを感じているとき、信頼・相談できる友人が1人でもいれば、ストレスは大きく軽減されることが考えられます。よって、突然離婚や転校をすることを告げるのではなく、前もって伝えておいたり、離婚によるショックが落ち着くまでは転校をしないなど、方法を考えましょう。

精神的なストレスを感じやすくなる

親の離婚を経験した子供は、精神的なストレスを感じやすくなることがわかっており、将来うつ病になる確率が高まったり、親に心配をかけまいと、自分の気持ちをなかなか表現することができなくなる傾向にあります。

そこで、コミュニケーションは人一倍図り、いつでも正直な気持ちを言い合えるような親子関係を育んでいくことが大切です。

子供に関する条件が決まらないと離婚ができない

子供がいる夫婦が離婚したいとき、子供に関する条件を決定しなければ離婚ができません。

夫婦の話し合いによって決定すべきことは、以下です。

①親権

②養育費

③面会の頻度

詳細には、親権さえ決まってしまえば離婚をすることができます。

しかし、離婚後の揉め事として最も多いのは「約束されたことが守られない」ことであり、詳細には慰謝料や養育費などの金銭がきちんと支払われない、子供に会わせてもらえないなどがあります。

よって、親権だけでなく養育費と面会についてもしっかりと話し合って決定し、夫婦双方が納得のできる状態にしておくことが大切です。

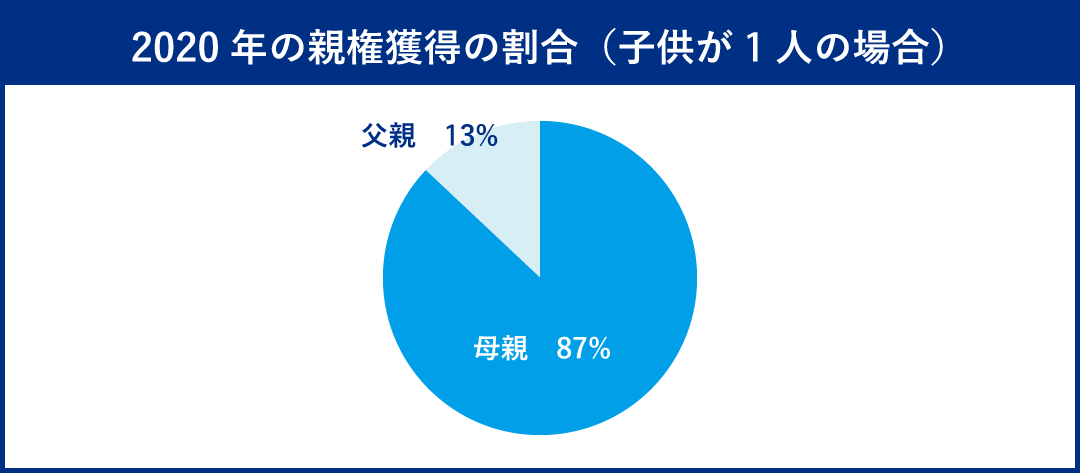

親権

親権については、どうしても母親が有利になりやすいです。

2020年の政府統計のデータからも、子供が1人の場合、母親が親権を獲得した割合が87%であることがわかります。

参考:政府統計「親権を行う子をもつ夫妻の親権を行う子の数・親権者(夫-妻)別にみた年次別離婚件数及び百分率」

母親が有利になりやすい理由としては、「母親の方が過ごしてきた時間が長い」「授乳が必要である」「子供が母親を選ぶことが多い」などがあります。

父親が親権を獲得するケースとしては、母親に育児をする上での問題が見受けられる場合や、子供が2人以上の場合に兄弟姉妹が一緒に暮らせる環境を用意できる場合などがあります。

いずれの場合も「子供が幸せに暮らしていけるかどうか」によって判断することが大切ですので、夫婦だけで決定するのではなく、場合によっては子供の意見も聞いて判断してください。

より詳細に、親権を獲得するためのポイントや話し合いの進め方について知りたい場合、以下の記事をご参考にしてください。

養育費

離婚後も安心して子供を育てていけるよう、養育費については詳細に決めておきましょう。

【決めるべき内容】

①金額

②いつまで支払うか

③支払い日と方法

内容は子供の人数や家庭の状況によって異なりますので、以下でご紹介する平均をご参考にしてください。

養育費の平均(令和3年)

| 総数 | 1人 | 2人 | 3人 | |

| 母子家庭 | 43,707 | 40.468 | 57,954 | 87,300 |

| 父子家庭 | 26,992 | 22,857 | 28,777 | 37,161 |

◎養育費は20歳まで支払うことが多い

2022年から成人年齢が18歳になったため、それに伴い、養育費の支払い義務も18歳に引き下げられました。しかし、これまで通り養育費を20歳まで支払うケースが多くなっています。

大学へ通っている場合には、卒業するまで支払うことも多いです。また、病気などの理由により20歳を超えても自立が難しいという場合には養育費を請求することができます。

支払い日についても毎月何日に支払うかを決めておきましょう。

支払い方法はどうするのか、振込なのか手渡しなのかについても決定すると良いです。

手渡しである場合には、毎月そのタイミングで面会を行うという方法も取ることができますね。

面会の頻度

離婚後の面会について、一般的には1ヶ月に1回程度に決定することが多いようです。

しかし、当事者間で決めることができるものであるため、お互いが納得できるのであれば、自由に決めて問題ありません。

面会は、何よりも子供の心身の利益を思って決定しなければいけません。

どれだけ親が会いたいと願ったとしても、子供が会いたくないと言うのであれば面会は避けた方が良いですし、どれだけ子供が会いたいと言っていたとしても、子供に暴力などの危険があるのであれば面会を避けなければいけません。

決まったことは誓約書に残しましょう

子供に関する様々な条件が決まったら、必ず誓約書を作成し、書類として残しておきましょう。

前述したように、口約束だけで済ませてしまうと、後々金銭が支払われなかったり、一度決まったことについて文句を言われたり、親権トラブルに発展して子供が連れ去られてしまうなどの問題が起きかねません。

誓約書を作成していれば、約束が守られなかったときの対応がスムーズにできるようになりますし、話し合いで決定した内容について、後々食い違うことを防ぐことができます。

もちろん、金銭が約束通り支払われないときには請求することができます。

誓約書は法的効力のあるものになりますので、きちんと作成したい場合、専門家である弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

離婚後、親権を持った方がすべきこと

親権を獲得したら、これからの生活について準備を始めていきましょう。

離婚後、子どもに関してすべきことは以下です。

戸籍と姓を変更する

離婚後、子供の戸籍や姓を変更する必要があれば、変更しましょう。

家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をし、認められたら、役所に書類を届け出ます。

詳細な方法はこちらで確認することができます。

>「子の氏の変更許可|裁判所」

転校や引っ越しの準備をする

転校や引っ越しの必要があれば、準備を始めます。離婚後というよりは、離婚を決めた時点から費用や場所について考え始めておきましょう。

学校や職場への通いやすさや、周囲のサポートが受けやすさ、面会のしやすさなどを考慮する必要があります。

転校の手続きについてはこちらで確認することができます。

>「引越しで転校手続き 小学校・中学校・高校(公立・私立)の方法とポイント|SUUMO」

子供のメンタルケア

子供の年齢や状況によって、精神面については懸念しておきましょう。

必要であれば子供との時間を作ったり、面会の数を調整するなど、メンタルケアをすることも大切です。

また、良かれと思って子供には真実をあまり伝えないでいることが多いですが、子供というものは大人が思うよりも察しが良いです。後々話しづらくなってしまう前に、離婚後というこのタイミングで打ち明けられることは打ち明けるなど、タイミングについて考えてみてください。

まとめ

子供がいる場合の離婚では、子供の幸せを第一に考えて決定する必要があります。

どれだけ夫婦関係が悪かったとしても、早く離婚をして離れてしまいたいとしても、子供についての話し合いにはしっかりと向き合い、慎重に進めるべきです。

子供の幸せだけでなく、今後トラブルに発展しないためにも、双方が納得のできる内容に至るまで妥協してはいけません。

子供に関する話し合い(離婚、親権、養育費など)で問題が起きた場合には、弁護士にご相談ください。

あなたの「かかりつけ弁護士」でありたい

ご相談は当メディア運営の弁護士法人AOへ!

ご相談したい方はこちら