B型肝炎ウイルス感染後の経過と症状

B型肝炎ウィルスとは

B型肝炎とは、B型肝炎ウィルス(HBV Hepatitis B Virus)の感染によっておこる肝臓の病気です。B型肝炎ウィルスに感染しても80%の人は症状が出ません(無症候性キャリア)。

ただし、下記のB型肝炎進行の流れにように、慢性肝炎、肝硬変、肝がんといった重い病気になることがあります。

HBV感染後、数か月の潜伏期間を経て、倦怠感、食欲不振、吐き気などの症状が現れます。その後、皮膚や眼球の部分が黄色くなる黄疸は現れることもあります。

黄疸は自然に消えて肝機能も正常に戻りますが、急性肝炎を発症した方のうち1〜2%の方は、劇症肝炎を発症する危険性があります。

| B型肝炎進行の流れ |

|---|

| ウイルス感染→慢性肝炎→肝硬変→肝がん |

一過性感染と持続感染

B型肝炎ウィルス(HBV)の感染様式は、「一過性感染」と「持続感染」に分けられます。

一過性感染

急性肝炎を発症する「顕性感染」(症状があらわれること)、自覚症状がないまま治癒する「不顕性感染」(症状があらわれないこと)に分かれます。

急性肝炎の場合でも、不顕性感染の場合でも、症状がおさまった後はウイルスが体から排除されており、HBVに対する免疫を獲得します。

その後、再びHBVに感染することはありません。

急性肝炎とは、肝細胞に炎症が起き、一時的に症状が悪化するものの、数ヵ月以内に治癒する肝臓病のことです。

HBV感染後、数ヵ月の潜伏期間を経て、倦怠感、食欲不振、吐き気などの症状があらわれます。

その後、皮膚や眼球の白い部分が黄色くなる「黄疸」があらわれることもあります。

黄疸は自然に消え、肝機能も正常に戻ります。

しかし、急性肝炎を発症した方のうちの1~2%の方は、劇症肝炎を発症する危険性があります。

劇症肝炎とは、急性肝炎が急激に悪化し肝細胞の破壊が進行する病気で、高度の肝不全と意識障害を特徴とします。

症状としては、40℃近い発熱、起き上がれないほどのだるさ、強い吐き気などが一度にあらわれます。

また、肝機能の著しい低下により、解毒されていないアンモニアが脳にまわることで肝性昏睡(肝性脳症) という意識障害があらわれ、やがて昏睡状態に陥り、劇症肝炎を発症した方の70~80%は死亡します。

劇症肝炎には、急性肝炎が発病して10日以内に肝性昏睡(肝性脳症)があらわれる「急性型劇症肝炎」と、11日以降にあらわれる「亜急性劇症肝炎」があり、亜急性のほうが急性に比べて死亡率が高くなります。

また、急性肝炎が劇症化する原因は今のところわかっていません。

持続感染

持続感染は、感染したHBVが体から排除されず、6ヵ月以上にわたって肝臓の中にすみつくことで、一部の方は慢性肝炎を発症します。

慢性肝炎とは、通常6ヵ月以上肝炎が続いている状態を指します。

慢性肝炎の多くは、出産時や幼児期に感染した無症候性キャリアからの発症です。

ジェノタイプBやCのB型肝炎では、一過性感染により発症する急性肝炎から、慢性肝炎に移行することはあまりありません。

近年報告が増えているジェノタイプAのHBVに感染した場合、慢性化する可能性が高くなります。

一般に、慢性肝炎の症状は、症状がないか、疲れやすい、食欲があまりないなど軽いため、ご自身で慢性肝炎に気づくことはほとんどありません。

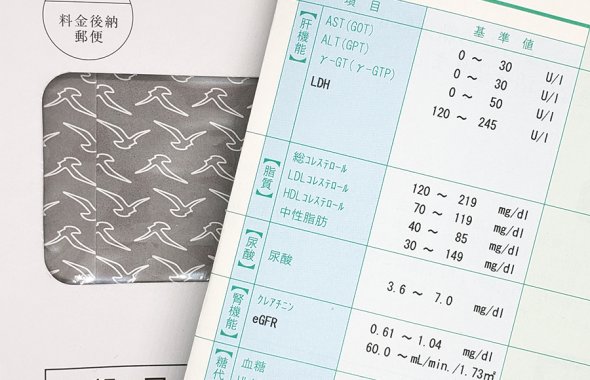

しかし、血液検査を行うと肝機能障害が発見されます。

まれにB型慢性肝炎では急性増悪という肝機能の急激な悪化のため、だるい、黄疸がでるなどの強い症状があらわれることがあります。

多くの場合は、慢性肝炎自体の自覚症状は軽いのですが、肝炎が数年から数十年と長い間続くと、肝硬変や肝細胞がんに進展する可能性があります。

B型肝炎ウイルス(HBV)キャリアとは

B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染している方をHBVキャリアと呼びます。

成人は免疫機能が確立しているため、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染しても、多くの場合は不顕性感染で自然に治癒します。

また、一部の方は急性肝炎を発症しますが、一過性の感染を経て治癒します。

どちらの場合も、ウイルスは体から排除されており、HBVに対する免疫を獲得しています。

しかし、免疫機能が未熟な乳幼児、透析患者、免疫抑制剤を使用している方などがB型肝炎ウイルスに感染すると、免疫機能がウイルスを異物と認識できないため肝炎を発症しないことがあり、ウイルスが排除されず、ウイルスを体内に保有した状態(持続感染)になります。

このように、ウイルスを体内に保有している方をキャリアと呼びます。

ジェノタイプBやCのHBVの 一過性感染により、発症する急性肝炎では、キャリア化することはあまりありません。

しかし、近年報告が増えているジェノタイプAのHBVに感染した場合、キャリア化する可能性が高くなります。

キャリアの方の約90%は一般的に、無症候期から肝炎期、肝炎沈静期と移行し、その後、無症候性キャリアのまま生涯を経過します。

しかし、約10%の方は慢性肝炎を発症し、肝硬変、肝細胞がんへと進展する危険性があるとされています。

慢性肝炎になると、免疫によって攻撃された肝細胞は死滅しますが、肝細胞は再生能力が旺盛なため再生してきます。

長年にわたり肝細胞の死滅と再生が繰り返されますが、細胞の再生が間に合わない場合、死滅した肝細胞の部分に、星細胞が線維を作り肝臓が形を保持するのを助けようとします。

この線維が増えてしまうと、肝臓は硬くなり、ゴツゴツとした外見の臓器となります。この状態が肝硬変です。

肝硬変になると、肝細胞の多くが破壊され、血液の循環が悪くなるため、肝臓は本来の機能が果たせなくなります。

そして長い年月の炎症により、肝がんを発症すると考えられています。

平成25年に司法書士事務所を立ち上げ様々な依頼者に接する。司法書士としてキャリアを10年近く積んできた中で、司法書士の資格では受けられず、せっかく頼って来てくれた人を断ってしまうこともあった。そういった経験から、さらに幅広く業務を取り扱うことができる弁護士資格を取得。弁護士法人AOの代表弁護士として業務に取り組んでいる。