B型肝炎の検査と診断

B型肝炎に感染しているかは、病院や保健所などで行われている血液検査で確認できます。そして、検査でもし、B型肝炎ウイルスに感染していることがわかったら、専門医療機関で治療を受けてください。

早期発見、早期治療によってウイルスの活動を抑え、重篤化を防ぐことができます。

B型肝炎の陰性・陽性を確認する検査

HBs抗原と呼ばれるB型肝炎ウイルスの外側のたんぱく質を検出する検査を受け、HBs抗原が陰性の場合はB型肝炎ウイルスに感染しておらず、陽性の場合は感染していることになります。

検査では、陰性、陽性といった結果に加え、下記のようなことがわかります。

HBs抗原

B型肝炎ウイルス(HBV)の感染を調べるためには、まず血液検査でHBs抗原の有無を調べます。HBs抗原が陽性であれば、100%HBVに感染していると考えられます。

逆にHBs抗原が陰性であれば、感染極早期のHBs抗原が陽性化するまでの期間や持続感染患者の陰性化に相当する時期(この場合は後述するHBc抗体高値陽性)などの特殊の場合を除いてHBVに感染していないと考えて差し支えありません。

HBe抗原、HBe抗体

HBs抗原が陽性であれば、次にHBe抗原とHBe抗体を調べます。

一般にHBe抗原陽性かつHBe抗体陰性の場合は、HBVの増殖力が強く、他の人への感染の可能性が高いと考えられます。

肝炎の活動性が高い時期の多くはこの状態です。

一方でHBe抗原陰性かつHBe抗体陽性の場合は、HBVの増殖は弱く、肝炎は鎮静化し、他の人への感染の可能性が低いことが多いと考えられます。

中にはHBe抗体が陽性になっても、肝炎が徐々に進行して肝硬変になったり、あるいは肝炎が進行しなくても肝がんが発生したりすることがありますので定期的な血液検査や画像検査(超音波検査やCT検査等)が必要です。

HBe抗体陽性の人は他人に感染させるリスクは高くないですが、万一感染すると劇症肝炎のような激しい肝炎を起こすことがあるため注意が必要です。

パートナーにワクチンを打つなどの処置が必要です。

HBc抗体

B型肝炎ウイルスが感染した人はほぼ全員が陽性になります。

急性肝炎の早期からIgMクラスのHBc抗体が陽性になるので、IgM HBc抗体の測定は急性肝炎の早期の診断、特に劇症肝炎や重症肝炎でHBs抗原やHBs抗体がどちらも陰性の場合などに特に有用です。

B型肝炎ウイルスが持続した患者さんではIgGクラスの抗体価が高値になり、病状が改善してHBs抗原が陰性になった人でもキャリアであったことが証明できます。

HBs抗体

B型急性肝炎を発症して治癒した人、あるいはB型肝炎ワクチンを接種した人はHBs抗体が陽性となります。

HBs抗体が陽性の人は、仮にHBVが体内に入ってきてもウイルスは排除され、肝炎を発症することはありません。

HBs抗体はいわゆる中和抗体といって、はしかの抗体と同じような感染を防ぐ役割をします。

実際にB型肝炎ウイルスが感染してHBs抗体が陽性になった人はHBc抗体も陽性になりますが、ワクチンでHBs抗体が陽性になった人はHBc抗体は陰性です。

HBV-DNA

HHBVのウイルス量を具体的に数値化したものがHBV-DNAであり、特にインターフェロン(IFN)療法や抗ウイルス薬(核酸アナログ)を使用した治療効果を見るときに有用です。

HBV-DNA値は以前はcopies/mL(対数表示)と表記されてきましたが、現在は国際的に採用されているIU(国際単位)/mLへ移行しています。

ウイルス量が4.0 log IU/mlと表示された場合は血液1ml中に約1万(10の4乗)個のウイルスがいることを意味しています。

ウイルス量が少なくなると「1.0 log IU/mL未満」、あるいは「検出せず」などと表示されます。

仮に血中ウイルス量が「検出せず」となっても、多くの場合HBVは肝臓内に存在し、決してウイルスが消失したわけではないので、この点を忘れてはいけません。

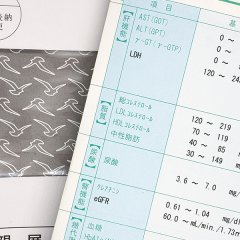

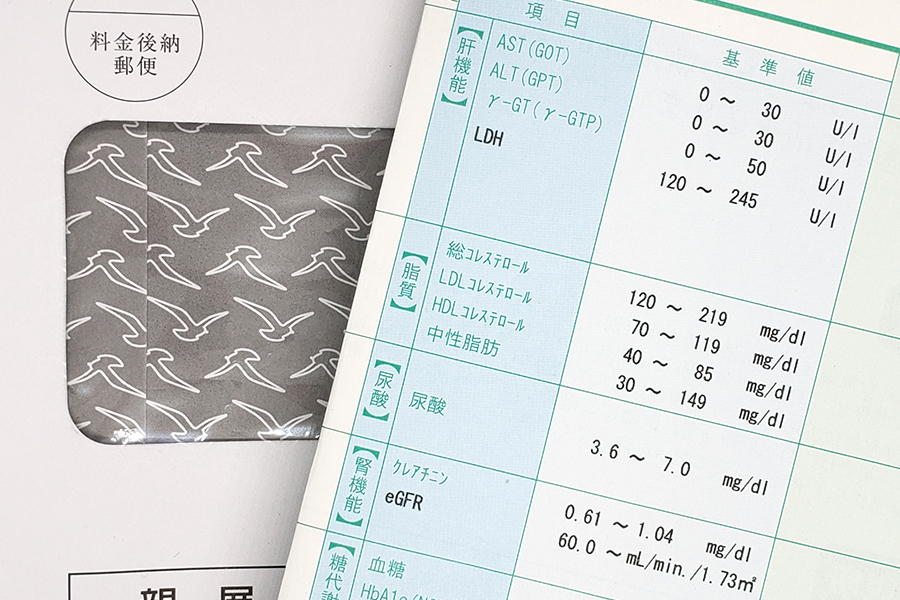

肝機能検査

肝炎の発症や、肝炎の進展の程度を調べるために次のような肝機能検査を受けることができます。

AST (GOT)、ALT (GPT)

肝炎を発症しているかどうか、また生じた肝炎の程度を調べるには、AST(GOT)やALT(GPT)の血液検査を行います。

これらは肝臓の細胞の中にある酵素で、細胞が肝炎で破壊されると血液中に出てきます。

正常値は施設によって異なりますが、40~50U/L未満が目安となります。

急性肝炎、慢性肝炎の時AST、ALTは異常高値となります。

AST、ALTが高ければ高いほど、肝炎の程度は強いと言えます。

一般にAST、ALTの数値が高ければ高いほど、肝炎を患った期間が長ければ長いほど、肝硬変になりやすいといわれています。

B型慢性肝炎の患者さんの中には、20歳代から激しい急性増悪を繰り返し、比較的若い30、40歳代で肝硬変に進行することもあります。

血清ビリルビン値

急性肝炎あるいは肝硬変で肝臓の機能が著しく低下すると黄疸が出現します。

この黄疸の程度の指標になるのが血清ビリルビン値です。

正常値は1~1.5 mg/dL以下で3.0 mg/dL以上になると眼球結膜あるいは皮膚が黄色くなる「黄疸」が出現し始めます。

肝生検

肝炎の進展の程度を知るために、特に慢性肝炎や肝硬変の患者さんに対して、腹腔鏡あるいは腹部超音波装置(腹部エコー)を用いて肝臓の組織の一部を専用の針で採取することを肝生検といいます。

特殊な染色を行い、顕微鏡で肝臓の組織を詳しく調べます。

肝生検によって慢性肝炎か肝硬変か、慢性肝炎の程度は軽度か高度かなどが分かります。

平成25年に司法書士事務所を立ち上げ様々な依頼者に接する。司法書士としてキャリアを10年近く積んできた中で、司法書士の資格では受けられず、せっかく頼って来てくれた人を断ってしまうこともあった。そういった経験から、さらに幅広く業務を取り扱うことができる弁護士資格を取得。弁護士法人AOの代表弁護士として業務に取り組んでいる。